L'actualité paie RH, sociale et juridique des entreprises

Tenez vous informé des dernières évolutions et restez connecté !

Le passeport de prévention : un outil clé pour la sécurité et la santé au travail

Le passeport de prévention est un dispositif instauré par la loi Santé au travail du 2 août 2021. Il a pour objectif de mieux structurer et centraliser les formations liées à la sécurité et la santé au travail.

Ce nouvel outil, qui sera progressivement mis en place entre 2025 et 2026 dans sa version finale, vise à faciliter l’accès et la traçabilité des formations en matière de prévention des risques professionnels.

Un décret publié le 1er août 2025 précise les conditions dans lesquelles les employeurs et les organismes de formation doivent enregistrer les formations liées à la santé et à la sécurité au travail dans le passeport de prévention.

Ce texte réglementaire définit les critères d’éligibilité des formations, les délais applicables pour effectuer ces déclarations ainsi que les modalités de vérification et de rectification des informations par l’employeur. Il prévoit également un calendrier progressif de mise en œuvre.

Nous vous en disons plus ci-dessous !

Qu'est-ce que le passeport de prévention et quelles formations sont concernées ?

Le passeport de prévention est une plateforme qui recense tous les certificats, attestations et diplômes obtenus par un salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Les formations concernées peuvent être classées en quatre catégories :

- Les formations obligatoires encadrées par la réglementation

- Les formations pour des postes de travail qui nécessitent une autorisation de l’employeur

- Les formations avec un objectif spécifique prévu par la réglementation

- Les formations qui répondent à l’obligation générale de formation de l’employeur

Cela étant, toutes les formations répondant à ces critères ne devront pas être déclarées.

En effet, devront être déclarées uniquement les formations qui, cumulativement, relèvent de la prévention des risques professionnels, donnent lieu à une attestation ou un justificatif de réussite et apportent des compétences transférables sur d’autres postes présentant des risques similaires.

Ains, sont exclues du dispositif :

- les formations de formateurs relatives à la prévention des risques professionnels ;

- la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail ;

- les formations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens à l’exception de la formation de SST et les formations complémentaires ;

- la formation en santé, sécurité et conditions de travail destinée aux élus du CSE ;

- les formations de préventeurs, à l’exception des formations complémentaires particulières (salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, personne compétente en radioprotection…)

Il a pour objectif de regrouper toutes les formations suivies, qu’elles aient été dispensées en interne par l’employeur ou en externe par des organismes de formation, en France ou à l’étranger.

Il permet ainsi aux salariés de centraliser leurs certifications obtenues tout au long de leur carrière.

Ce dispositif est intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences, accessible sur le portail Mon Compte Formation.

Délais de déclaration et de correction

Les organismes de formation disposent de trois mois après la fin du trimestre de réalisation de la formation pour procéder à la déclaration.

Les employeurs, pour les formations internes, disposent de six mois après la fin du trimestre concerné.

Ces délais seront progressivement resserrés à mesure que la plateforme sera pleinement opérationnelle.

L’employeur peut vérifier les informations saisies par les organismes et demander une correction dans un délai de six mois. Si un organisme n’effectue pas la déclaration, l’employeur peut lui-même renseigner la formation dans un délai complémentaire.

Certaines formations, notamment celles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou financées par des opérateurs publics (État, régions, France Travail, etc.), seront intégrées automatiquement dans le passeport via le système du compte personnel de formation.

Un outil d'information pour les employeurs et les salariés

Le Passeport de prévention ne constitue pas un dispositif de contrôle des compétences des salariés, ni un prérequis obligatoire à l’embauche.

Il s’agit avant tout d’un outil facilitant la circulation de l’information sur les formations suivies, les compétences acquises et les certifications obtenues.

- Pour les salariés, le passeport a pour objectif d’offrir une vision claire et centralisée de leurs formations en santé et sécurité, leur permettant ainsi de valoriser leurs compétences professionnelles.

- Pour les employeurs, il constitue un moyen de s’assurer que leurs employés disposent des formations nécessaires et, le cas échéant, d’organiser des formations complémentaires adaptées aux besoins de l’entreprise. Il aide aussi à anticiper les péremptions et mises à jour des certifications afin de maintenir un haut niveau de compétence.

A noter que l’employeur peut tout à fait conserver les supports habituellement utilisés et qui servent de justificatif à la réalisation des formations en cas de contrôle.

Le ministère du travail a annoncé également que de nouvelles fonctionnalités apparaîtront au fur et à mesure :

- possibilité d’importer des fichiers pour déclarer en masse les formations suivies

- mise à disposition d’un tableau de bord pour aider les employeurs dans la gestion de ces formations

Qui alimente le passeport de prévention ?

Le passeport de prévention est alimenté par différents acteurs :

- Les salariés, qui peuvent y inscrire les formations qu’ils ont suivies de leur propre initiative.

- Les employeurs, qui doivent renseigner les formations organisées au sein de l’entreprise.

- Les organismes de formation, qui intègrent directement dans le passeport les attestations de suivi de formation.

Chaque partie a un rôle actif dans la gestion et l’actualisation de cet outil, garantissant ainsi un suivi précis et actualisé des compétences en prévention des risques.

L’employeur n’a pas forcément accès à l’intégralité du passeport de prévention. En effet, le salarié décide des informations qu’il souhaite rendre accessibles à son employeur, notamment :

- Les données qui n’ont pas été saisies par l’employeur dans le passeport ;

- Les formations suivies de sa propre initiative.

Lorsqu’une formation est dispensée par un organisme externe, le salarié reçoit une notification électronique l’informant de l’ajout des informations correspondantes dans son passeport.

Nouveau calendrier de déploiement et reports successifs

Initialement prévue en 2024, l’ouverture du passeport de prévention aux employeurs et aux organismes de formation est reportée à 2025.

En effet, le ministère du Travail a annoncé ce retard en raison de la complexité de mise en place de la plateforme.

Le nouveau calendrier de déploiement prévoit plusieurs étapes clés :

- 28 avril 2025 : ouverture du service pour les organismes de formation : les organismes ont ainsi accès à l’espace géré par la Caisse des dépôts et consignations afin de leur permettre de déclarer les formations dispensées sur le thème de la santé et la sécurité au travail.

- 1er septembre 2025 : obligation de déclarer les formations dispensées par les organismes de formation sur le thème de la santé et la sécurité au travail

- 16 mars 2026 : ouverture du service pour les employeurs.

- Quatrième trimestre 2026 : ouverture du service pour les salariés et les demandeurs d’emploi.

- 2027 : ajout de fonctionnalités complémentaires, comme l’importation de fichiers et un tableau de bord pour les employeurs.

Actuellement, les salariés ont accès à une version bêta du passeport depuis le 30 mai 2023 via Mon Compte Formation. Ils peuvent consulter leurs certifications liées à la prévention des risques professionnels.

Les employeurs et les organismes de formation devront attendre 2025 voire 2026 pour pouvoir déclarer les formations et certifications dispensées aux salariés.

Jusqu’à cette date, l’obligation de déclaration ne s’applique pas.

Par ailleurs, une phase transitoire est prévue : dans un premier temps, seules les formations réglementaires ou obligatoires pour certains postes devront être déclarées.

Un simulateur pour anticiper la mise en place

Pour aider les employeurs et organismes de formation à se préparer, un simulateur a été mis à disposition avant l’ouverture officielle. Cet outil permet ainsi de vérifier si les formations dispensées sont éligibles au passeport de prévention et de préparer leurs déclarations.

Il est important de noter que les formations en santé et sécurité au travail délivrées avant l’ouverture de l’espace de déclaration ne seront pas concernées par l’obligation de déclaration. Seules les formations dispensées à partir de l’ouverture devront être enregistrées.

Un accompagnement prévu pour les acteurs concernés

Afin d’assurer une mise en place fluide et efficace du passeport de Prévention, le ministère du Travail prévoit des actions ciblées en 2025 et 2026 :

- Accompagnement des organismes de formation pour adapter leurs processus et faciliter la déclaration des formations.

- Soutien aux employeurs dans la prise en main de l’outil et la gestion de leurs obligations.

- Sensibilisation des travailleurs sur l’intérêt du passeport de prévention et l’importance de sa mise à jour régulière.

Les avantages annoncés du passeport de prévention

L’instauration du passeport de prévention doit apporter de nombreux bénéfices tant pour les salariés que pour les employeurs :

- Une meilleure traçabilité des formations : chaque formation suivie est consignée et accessible en un seul endroit.

- Une simplification administrative : le passeport centralise toutes les informations.

- Un gain de temps pour les employeurs : ils peuvent plus facilement s’assurer que leurs salariés possèdent les certifications requises.

- Une valorisation des compétences : les salariés peuvent prouver leurs acquis et ainsi améliorer leur employabilité.

Besoin de former vos équipes à la sécurité au travail ?

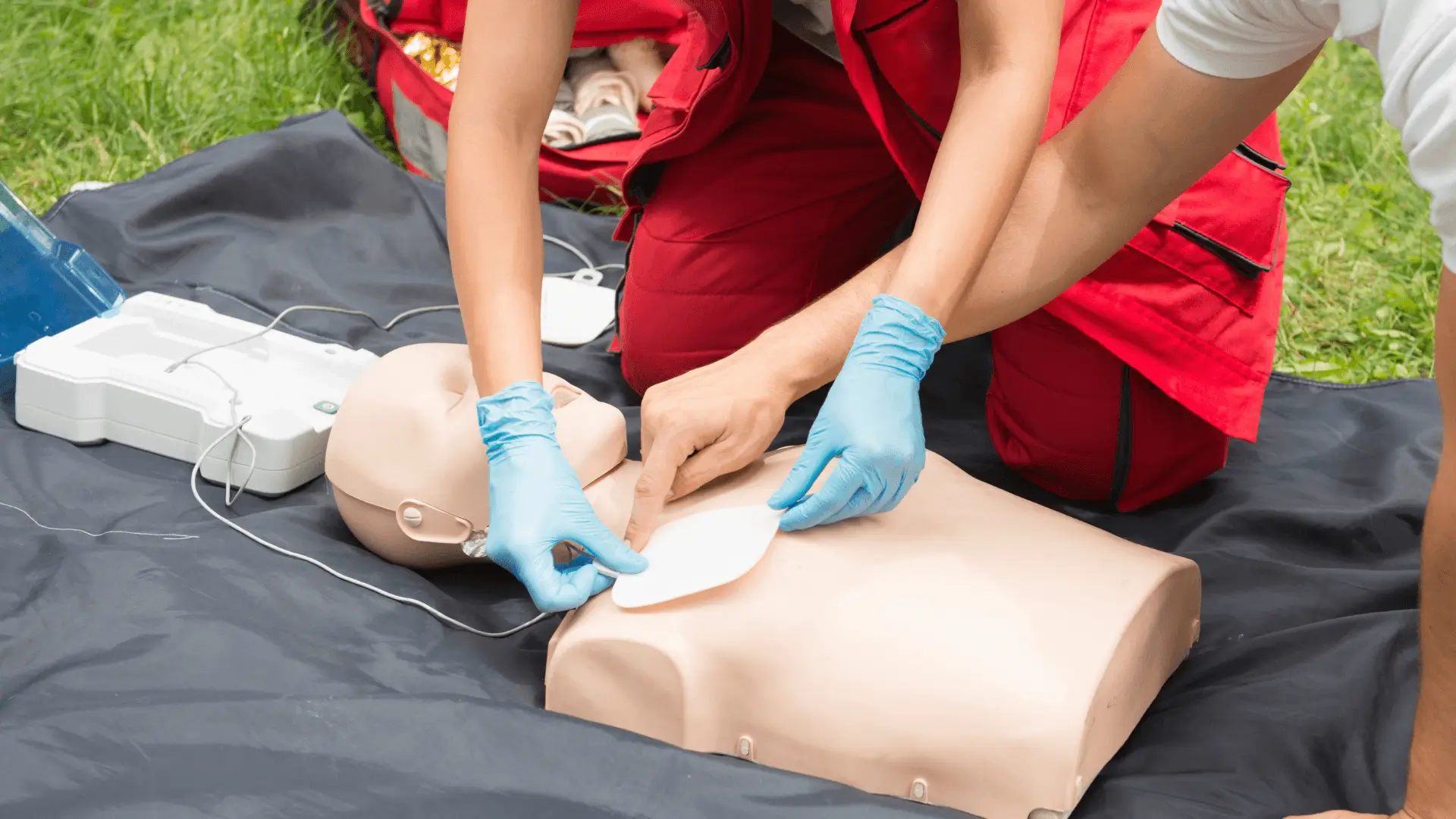

La formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est l’une des actions clés à intégrer dans le passeport de prévention. Elle permet à vos collaborateurs d’acquérir les bons réflexes face aux situations d’urgence, tout en répondant aux obligations de prévention des risques professionnels.

Découvrez notre formation SST, animée par des formateurs certifiés, et planifiez vos prochaines sessions avec Paie & RH Académie

.svg%20fill.svg)

.svg%20fill.svg)

Anticipez la transposition de la directive transparence salariale !

L’égalité salariale entre les femmes et les hommes, longtemps affichée comme un principe fondamental du droit du travail européen, entre dans une nouvelle phase de concrétisation.

Une directive européenne adoptée le 10 mai 2023 (directive UE 2023/970) impose désormais aux États membres de renforcer la transparence des rémunérations afin de garantir une réelle application du principe « à travail égal, salaire égal ».

La France, comme les autres pays de l’Union européenne, doit transposer ce texte d’ici le 7 juin 2026.

Au regard du contexte politique actuel, la loi de transposition ne devrait pas intervenir avant 2026.

Nous vous en disons plus sur la directive dans cet article afin de vous permettre d’anticiper vos pratiques de recrutement et de politique salariale interne !

Vers une transparence salariale dès le recrutement

L’une des innovations majeures du texte européen concerne la phase de recrutement.

Les employeurs devront désormais fournir, aux candidats à un poste, des informations sur la rémunération initiale ou la fourchette de salaire proposée, fondée sur des critères objectifs et non sexistes.

Ces informations devront être communiquées avant toute négociation, idéalement dans l’offre d’emploi elle-même.

De même, les employeurs devront indiquer aux candidats les dispositions pertinentes de la convention collective applicable à l'entreprise en lien avec le poste proposé. Pour en savoir d'avantage sur les conventions collectives, vous pouvez consulter notre fiche pratique.

L’objectif est de permettre aux candidats de négocier sur une base claire et équitable, sans subir d’asymétrie d’information.

En outre, les employeurs n’auront plus le droit de demander l’historique salarial des candidats, une pratique souvent défavorable aux femmes qui ont subi des discriminations antérieures.

Cette interdiction vise à empêcher la reproduction des inégalités de rémunération tout au long des parcours professionnels.

Une transparence salariale accrue en interne

Des critères objectifs et accessibles à tous les salariés

La directive impose également une transparence interne accrue.

Les employeurs devront mettre à disposition de leurs salariés, de manière facilement accessible, les critères utilisés pour déterminer la rémunération, les niveaux de salaire et la progression salariale.

Ces critères devront évidemment être objectifs, transparents et exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

Toutefois, les États membres pourront exempter les entreprises de moins de 50 salariés de l’obligation relative à la progression des rémunérations, afin d’alléger la charge administrative des plus petites structures.

Un nouveau droit individuel à l’information

Chaque salarié aura désormais le droit d’obtenir des informations précises sur sa rémunération et sur les niveaux moyens de rémunération, ventilés par sexe, pour des emplois équivalents.

Les employeurs devront informer leurs salariés, au moins une fois par an, de l’existence de ce droit et des démarches pour l’exercer.

Les demandes pourront être faites directement, par l’intermédiaire des représentants du personnel ou encore via un organisme dédié à l’égalité de traitement.

L’employeur aura l’obligation de répondre dans un délai maximum de deux mois, en fournissant une réponse motivée. En cas de réponse incomplète ou erronée, le salarié pourra exiger des précisions supplémentaires.

Par ailleurs, les clauses de confidentialité salariale seront interdites : aucun contrat de travail ne pourra empêcher un salarié de divulguer sa rémunération s’il souhaite faire valoir son droit à l’égalité de traitement.

En revanche, les employeurs pourront obliger les salariés ayant obtenu des informations concernant la rémunération d’autres salariés dans le cadre de la transparence salariale, de ne pas divulguer ces informations sauf pour exercer leur droit à l’égalité des rémunération.

Les nouveautés relatives à la publication des écarts de rémunération

Un devoir de transparence renforcé

La directive introduit une obligation majeure pour les entreprises d’au moins 100 salariés : publier régulièrement des données sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les modalités varient selon la taille de l’entreprise :

- 100 à 149 salariés : au plus tard le 07/06/2031 puis publication tous les trois ans ;

- 150 à 249 salariés : au plus tard le 07/06/2027 puis publication tous les trois ans ;

- 250 salariés et plus : au plus tard le 07/06/2027 puis publication annuelle.

Les informations à communiquer couvrent l’ensemble des éléments de rémunération : salaire de base, composantes variables, écarts médians, répartition femmes-hommes dans les quartiles salariaux, etc.

Ces données seront transmises à un organisme de suivi désigné par chaque État membre, chargé de les compiler et de les rendre publiques.

Il a été annoncé que l’index de l’égalité sera ainsi entièrement rénové en 2027 pour tenir compte de la directive européenne. Cela étant, un dispositif allégé devrait être prévu pour les entreprises entre 50 et 100 salariés.

Pour en savoir plus sur l'index actuel de l'égalité professionnelle, vous pouvez consulter notre fiche pratique sur ce sujet.

L’évaluation conjointe en cas d’écart injustifié

Lorsque les données révèlent un écart salarial d’au moins 5 % entre femmes et hommes, non justifié par des critères objectifs, l’employeur devra y remédier dans un délai de six mois.

S’il ne le fait pas, il sera tenu de réaliser une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants du personnel. Cette évaluation aura pour objectif d’identifier, corriger et prévenir les écarts injustifiés.

Le rapport d’évaluation devra comporter une analyse détaillée :

- répartition femmes-hommes par catégorie,

- niveaux moyens de rémunération,

- motifs des écarts observés,

- mesures correctrices envisagées,

- et évaluation de l’efficacité des actions précédentes.

Le document sera communiqué aux salariés, à leurs représentants et aux autorités de contrôle compétentes.

Si vous souhaitez consulter la directive UE 2023/970, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Union européenne.

.svg%20fill.svg)

.svg%20fill.svg)

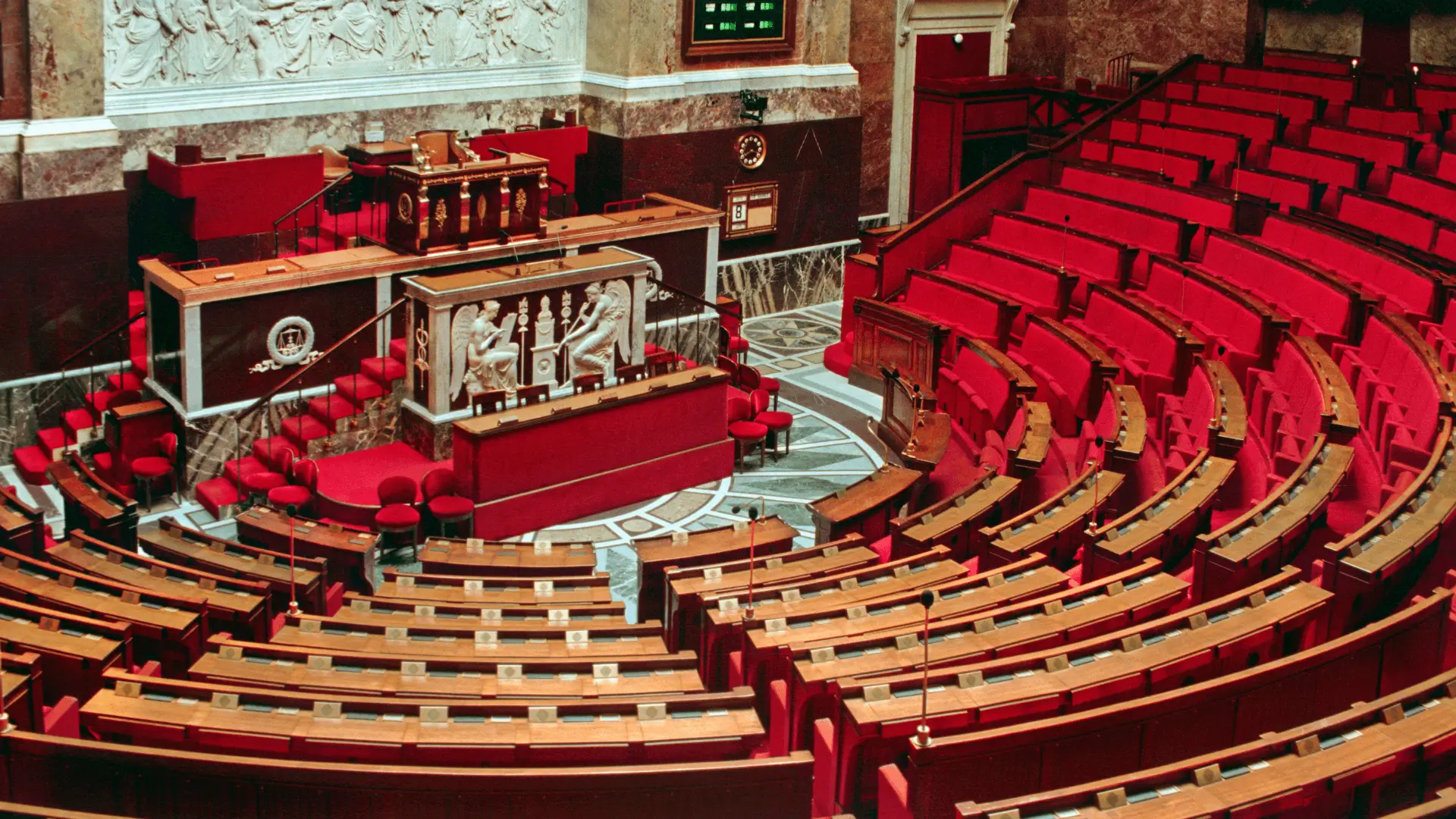

L’entretien de parcours professionnel remplace l’entretien professionnel

La réforme de l’entretien professionnel vient d’être définitivement adoptée par le Parlement.

Après le vote du Sénat le 10 juillet 2025, l’Assemblée nationale a validé à son tour le texte le 15 octobre, désormais promulgué sous la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (Journal officiel du 25 octobre 2025).

Cette réforme, issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 25 juin 2025 sur les transitions et reconversions professionnelles, marque un changement de philosophie dans la gestion des carrières : l’entretien professionnel devient l’entretien de parcours professionnel.

Ce nouveau dispositif vise à renforcer la place du salarié dans la construction de son avenir professionnel tout en donnant à l’entreprise un outil plus stratégique de pilotage des compétences.

Nous vous en disons plus dans notre article !

Un nouvel entretien pour accompagner le parcours du salarié

Une périodicité différente

Jusqu’à présent, l’entretien professionnel devait être organisé tous les deux ans, avec un état des lieux récapitulatif tous les six ans. Le nouveau régime modifie profondément cette architecture.

Désormais, l’entretien de parcours professionnel sera organisé selon un calendrier différent et enrichi de nouveaux contenus.

Premier changement majeur : un entretien initial devra être réalisé au cours de la première année suivant l’embauche. Le salarié sera informé de ce droit dès son arrivée. Cet entretien permettra d’aborder, très tôt, ses aspirations, ses compétences et les premières perspectives d’évolution au sein de l’entreprise.

Ensuite, l’entretien de parcours professionnel sera organisé tous les quatre ans. Cette périodicité pourra être adaptée par accord collectif d’entreprise ou de branche, mais sans jamais dépasser quatre ans. Ainsi, certaines entreprises pourront décider de maintenir une fréquence plus rapprochée (par exemple tous les deux ans), mais aucune ne pourra l’espacer davantage.

Un contenu élargi

Lors de chaque entretien, plusieurs thématiques devront être abordées :

- Les compétences du salarié et leur évolution au regard des transformations de l’entreprise ;

- Sa situation et son parcours professionnels, avec un regard sur les évolutions des métiers ;

- Ses besoins de formation, en lien avec son poste actuel ou ses projets personnels ;

- Ses souhaits d’évolution professionnelle (mobilité interne, reconversion, VAE, CPF de transition, etc.) ;

- L’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) et les abondements possibles par l’employeur.

Comme aujourd’hui, l’entretien devra se dérouler sur le temps de travail et donner lieu à un document écrit dont une copie sera remise au salarié.

Pour les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié pourra préparer l’entretien avec l’appui du conseil en évolution professionnelle (CEP), tandis que l’employeur pourra être accompagné par son opérateur de compétences (OPCO).

Un accompagnement externe est également prévu si un accord collectif le permet.

Des logiciels peuvent vous aider dans la structuration de vos parcours de formation et d’évolution professionnelle au sein de votre entreprise. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre page sur le sujet.

Un entretien toujours distinct de l’entretien d’évaluation

La distinction entre l’entretien de parcours professionnel et l’entretien d’évaluation reste maintenue. Le premier a pour objet la gestion du parcours et de la formation, tandis que le second porte sur la performance et les résultats du salarié.

La jurisprudence de la Cour de cassation continue de s’appliquer : les deux entretiens peuvent se tenir le même jour, à condition que leurs contenus soient clairement différenciés.

Un outil au service du développement des compétences

La réforme lie explicitement l’entretien de parcours professionnel au plan de développement des compétences. Les informations recueillies lors des entretiens pourront servir à construire ou ajuster la politique de formation de l’entreprise.

De plus, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) devra désormais intégrer un bilan des actions de formation issues de ces entretiens. Cette obligation est d’ordre public et ne pourra être écartée par accord collectif.

Un état des lieux tous les huit ans

Le traditionnel entretien d’état des lieux, qui permet de vérifier le parcours du salarié sur la durée, sera désormais organisé tous les huit ans (au lieu de six).

Cet entretien permettra de vérifier que le salarié a bénéficié :

- Des entretiens prévus,

- D’au moins une action de formation,

- D’une progression salariale ou professionnelle,

- Et/ou d’une certification obtenue par la formation ou la VAE.

Pour les salariés nouvellement embauchés, ce premier état des lieux pourra avoir lieu sept ans après l’entretien initial réalisé la première année.

Le mécanisme d’abondement correctif du CPF est maintenu et adapté : dans les entreprises de plus de 50 salariés, si l’employeur ne respecte pas ses obligations, il devra abonder le CPF du salarié, comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

Des aménagements spécifiques au retour de certaines absences

L’employeur devra continuer à proposer un entretien au retour de certaines périodes d’interruption du travail (congé maternité, parental, sabbatique, proche aidant, longue maladie, mandat syndical, etc.).

Toutefois, une nouveauté importante est introduite : cet entretien ne sera obligatoire que si aucun entretien de parcours n’a eu lieu dans les 12 mois précédant la reprise d’activité.

Cette précision doit en principe éviter les redondances et adapter la pratique aux réalités des entreprises.

Des entretiens renforcés à mi-carrière et en fin de carrière

La réforme accorde une place particulière à la seconde partie de carrière.

Désormais, l’entretien de parcours professionnel devra être articulé avec la visite médicale de mi-carrière, qui intervient autour des 45 ans du salarié. Pour en savoir plus sur cette visite médicale de mi-carrière, nous vous invitons à consulter notre fiche pratique sur le sujet.

Dans les deux mois suivant cette visite, un entretien devra être organisé pour examiner les éventuelles préconisations du médecin du travail, notamment sur les aménagements de poste, la prévention de l’usure professionnelle ou les besoins de formation.

De plus, lors du premier entretien de parcours organisé dans les deux années précédant le 60ᵉ anniversaire du salarié, de nouveaux sujets devront être abordés : maintien dans l’emploi, aménagement de fin de carrière, temps partiel ou retraite progressive.

Cette articulation entre santé, conditions de travail et formation illustre la volonté du législateur de favoriser le maintien durable en emploi et d’anticiper les besoins liés au vieillissement de la population active.

Une mise en œuvre progressive et encadrée

Ces nouvelles règles entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel soit le 26 octobre 2025.

Les entreprises disposant déjà d’accords collectifs sur les entretiens professionnels devront les renégocier pour les mettre en conformité avec les nouvelles règles.

Toutefois, la loi prévoit une période de transition pour ces dernières : les accords collectifs en vigueur devront être adaptés au plus tard le 1er octobre 2026.

Pour consulter la loi, vous pouvez vous rendre sur le site de Légifrance.

.svg%20fill.svg)

.svg%20fill.svg)

Nouvelle valeur du plafond de la sécurité sociale en 2026

Le BOSS a annoncé ce 21 octobre 2025 un nouveau montant du plafond de la sécurité sociale pour l’année 2026.

A compter du 1er janvier 2026, le plafond mensuel s’élèvera à 4 005€ et le plafond annuel à 48 060€.

De ce fait, selon les différentes périodicités, le plafond de la sécurité sociale sera le suivant :

- Plafond annuel : 48 060€

- Plafond trimestriel : 12 015€

- Plafond mensuel : 4 005€

- Plafond par quinzaine : 2 003€

- Plafond hebdomadaire : 924€

- Plafond journalier : 220€

- Plafond horaire : 30€

Pour rappel, le plafond de la sécurité sociale est le montant maximal des revenus à considérer pour calculer certaines cotisations, notamment celles de l’assurance vieillesse de base. Il sert également de référence pour déterminer l’assiette de certaines contributions et pour le calcul des droits sociaux.

De même, ce changement de plafond va avoir un impact sur d'autres éléments de paie. En effet, la gratification des stagiaires est un pourcentage du plafond horaire de la sécurité sociale. Ainsi, en 2026, la gratification des stagiaire sera de : 30€ x 15% = 4.50€ par heure de stage (contre 4.35€ en 2025).

.svg%20fill.svg)

.svg%20fill.svg)

Rentrée sociale 2025 : les nouveautés RH à suivre de près

L’actualité sociale évolue sans cesse et la rentrée sociale de septembre est souvent synonyme de changements majeurs pour les acteurs des ressources humaines.

Après plusieurs mois de travaux législatifs, le projet de loi sur l’emploi des seniors, le dialogue social et les transitions professionnelles a enfin été adopté de manière définitive par l’Assemblée nationale le 15 octobre 2025 et publié au Journal officiel le 25 octobre 2025.

En revanche, les propositions de loi concernant l’élargissement du travail le 1er mai, la création d’un statut de salarié élu local ainsi que la pérennisation des contrats de professionnalisation expérimentaux sont, quant à eux, toujours en attente de leur adoption définitive.

Le vote de l’Assemblée nationale devrait intervenir incessamment sous peu pour ces dernières mesures. Ce n’est qu’à l’issue de ce vote et de la promulgation au JO de ces propositions de lois que ces mesures pourront entrer en vigueur, très probablement avant la fin de l’année.

Nous vous présentons rapidement les principales mesures qui vont entrer en application et celles qui sont à anticiper !

Projet de loi sur l’emploi des seniors, le dialogue social et les transitions professionnelles

Mesures concernant les seniors

Le projet de loi comporte différentes mesures relatives aux salariés seniors. il prévoit notamment :

- Pour l’entretien professionnel de mi-carrière un contenu rénové et renforcé

- Pour l’entretien spécifique devant intervenir dans les 2 ans précédant le 60e anniversaire du salarié là encore un contenu renforcé

- La création d’un “contrat de valorisation de l’expérience”, un nouveau CDI destiné à favoriser l’embauche des seniors (pendant une période de 5 ans après la promulgation de la loi).

- Un temps partiel de fin de carrière financé par l’indemnité de départ à la retraite, sous condition d’accord collectif. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.

- Des aménagements favorisant la retraite progressive. Nous avons une fiche pratique dédiée à ce sujet que nous vous invitons à consulter.

- Des obligations de négociation renforcées dans les branches et les entreprises de plus de 300 salariés sur l’emploi des seniors.

Mesures concernant le dialogue social

Afin de dynamiser la vie syndicale et représentative dans les entreprises, le projet de loi prévoit la suppression de la limite de trois mandats successifs pour les élus du Comité social et économique (CSE) dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Cette mesure vise à favoriser la continuité de l’engagement syndical dans les structures concernées.

Mesures concernant la transition professionnelle

Pour faciliter les transitions professionnelles, deux mesures principales sont envisagées dans le projet de loi.

La première mesure prévue est le remplacement de l’entretien professionnel actuel par un “entretien parcours professionnel”, plus orienté vers les perspectives d’évolution. La périodicité des entretiens professionnels actuels serait modifiée puisque l’entretien « classique » interviendrait tous les 4 ans (contre 2 aujourd’hui) et un bilan serait fait tous les 8 ans (contre 6 aujourd’hui). Pour en savoir plus sur cette nouveauté, vous pouvez consulter notre article sur le sujet.

Enfin, il est envisagé la création d’une “période de reconversion”, qui regroupe les dispositifs existants de “Transitions collectives” et de “Pro-A” (reconversion ou promotion par l’alternance). L’objectif serait de rendre ces mécanismes plus lisibles et accessibles. Pour comprendre ce nouveau dispositif de reconversion, vous pouvez vous rendre sur notre article.

Mesures diverses au programme de la rentrée sociale

Plusieurs mesures ont été adoptées par le Sénat et doivent encore être adoptées définitivement par l’Assemblée nationale puis promulguées au JO.

Travail le 1er mai

La proposition de loi prévoit un plus grand nombre d’établissements pouvant faire travailler leurs salariés le 1er mai.

Ce serait ainsi le cas des entreprises ayant pour activité principale :

- la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;

- la vente de produits alimentaires au détail ;

- la vente de fleurs naturelles;

- des activités culturelles.

Seuls les salariés volontaires seraient concernés par le travail le 1er mai et, en contrepartie, ils seraient « payés double ». Pour rappel, les règles applicables aux temps de travail et jours fériés sont détaillées dans notre fiche pratique sur la gestion des jours fériés.

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que les entreprises ne pourront pas déroger à cette indemnisation double.

Contrat de professionnalisation expérimental

Une proposition de loi prévoyant la pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental a été adoptée par le Sénat.

Selon les dispositions votées par les sénateurs, le contrat de professionnalisation pourrait, de façon durable, avoir deux finalités :

- Soit l’obtention d’une qualification ou d’un certificat professionnel, conformément au principe actuellement en vigueur ;

- Soit la validation d’un ou plusieurs blocs de compétences issus d’une certification professionnelle, prolongeant ainsi l’expérimentation menée jusqu’à présent. Les modalités précises de mise en œuvre devront être définies par décret.

En pratique, il s’agit des blocs de compétences définis à l’article L. 6113-1 du Code du travail, à savoir des ensembles homogènes et cohérents de compétences, permettant l’exercice autonome d’une activité professionnelle et susceptibles d’être évalués et validés individuellement.

Pour accompagner ces parcours, le Compte Personnel de Formation (CPF) reste un outil clé de financement et de suivi des compétences.

Création d'un statut élu local

Une proposition de loi envisage la création d’un statut spécifique pour les salariés ayant été élus lors d’élections locales.

.svg%20fill.svg)

.svg%20fill.svg)

.svg)

.svg)

.svg)

.webp)

.svg)